物性分野

尾関 之康 研究室

非平衡緩和法や統計物理学による相転移現象の理論研究

原子や分子など、多数の要素の集まりが見せる集団での振る舞いは多彩で、典型例として磁性や超伝導をはじめとする相転移現象があります。このような多体現象をミクロな基本原理から解析し、理解するのが統計物理学です。本研究室では相転移現象を理解するために、「非平衡緩和法」と呼ばれる研究方法をメインとして、統計物理学的な理論研究を進めています。

原子や分子など、多数の要素の集まりが見せる集団での振る舞いは多彩で、典型例として磁性や超伝導をはじめとする相転移現象があります。このような多体現象をミクロな基本原理から解析し、理解するのが統計物理学です。本研究室では相転移現象を理解するために、「非平衡緩和法」と呼ばれる研究方法をメインとして、統計物理学的な理論研究を進めています。

物性分野

桑原 大介 研究室

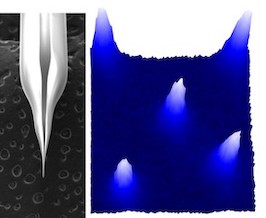

核磁気共鳴法によって分子1個だけを見る方法の研究

「分子量が大きいタンパク質などを、より高い分解能で見ることができないか」という問題は、核磁気共鳴法(NMR)にとって大きな課題となっていました。しかしNMRは他の分光学的手法に比べると、どうしても信号強度が弱いことが弱点です。そこでこうした弱点を補う方法を開発し、究極的には「分子1個だけを見る」ことを可能にしたいと考えています。

「分子量が大きいタンパク質などを、より高い分解能で見ることができないか」という問題は、核磁気共鳴法(NMR)にとって大きな課題となっていました。しかしNMRは他の分光学的手法に比べると、どうしても信号強度が弱いことが弱点です。そこでこうした弱点を補う方法を開発し、究極的には「分子1個だけを見る」ことを可能にしたいと考えています。

物性分野

小久保 伸人 研究室

ミクロな磁場をみる量子センシング技術

本研究室では超伝導や磁性を特徴づける多彩な電子の振る舞いをミクロな磁場の大きさやかたちから調べる磁気顕微鏡の開発を進めています。極めて微弱な磁場を検出する超伝導量子干渉計を極限的に小さくすることで、ナノ粒子(究極的には電子スピン)がもつ磁場を直接観測できるようなります。精緻な観測が求められる量子技術への応用を目指しています。

本研究室では超伝導や磁性を特徴づける多彩な電子の振る舞いをミクロな磁場の大きさやかたちから調べる磁気顕微鏡の開発を進めています。極めて微弱な磁場を検出する超伝導量子干渉計を極限的に小さくすることで、ナノ粒子(究極的には電子スピン)がもつ磁場を直接観測できるようなります。精緻な観測が求められる量子技術への応用を目指しています。

物性分野

佐々木 成朗 研究室

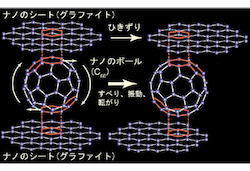

ナノサイズの摩擦制御で省エネルギー分子機械を作る

本研究室ではカーボン・シリコン素材を組み合わせて、摩擦をゼロの極限まで小さくする超潤滑分子機械(分子ベアリング)や、それとは逆に摩擦を必要な大きさに保つシステムを設計する研究を進めています。計算機シミュレーションで内外の実験グループの測定結果を検証、予測すると同時に、物理・化学・生物といった分野の枠にとらわれずに究極のエコシステムである生命の謎に迫ります。

本研究室ではカーボン・シリコン素材を組み合わせて、摩擦をゼロの極限まで小さくする超潤滑分子機械(分子ベアリング)や、それとは逆に摩擦を必要な大きさに保つシステムを設計する研究を進めています。計算機シミュレーションで内外の実験グループの測定結果を検証、予測すると同時に、物理・化学・生物といった分野の枠にとらわれずに究極のエコシステムである生命の謎に迫ります。

物性分野

谷口 淳子 研究室

ナノ空間に閉じ込めた原子の量子現象を探る

普通の物質は冷却すると液体から固体になります。ところが、質量の軽いヘリウムは量子性が強いため、絶対零度まで液体として存在します。さらに、低温では量子性(波としての性質)が強くなり、粘性を消失し、抵抗なく流れる超流動状態になります。この奇妙な性質が、ヘリウムを閉じ込める空間の大きさや形を変えることで、どのように変化するのかを研究しています。

普通の物質は冷却すると液体から固体になります。ところが、質量の軽いヘリウムは量子性が強いため、絶対零度まで液体として存在します。さらに、低温では量子性(波としての性質)が強くなり、粘性を消失し、抵抗なく流れる超流動状態になります。この奇妙な性質が、ヘリウムを閉じ込める空間の大きさや形を変えることで、どのように変化するのかを研究しています。

物性分野

中村 仁 研究室

ダイヤモンドが金属になる

宝石として有名なダイヤモンドは、高い機械的強度や高い熱伝導率、そして電気をとおさない絶縁体としても有名です。地中深くの高い圧力環境と同じ環境で作成された人工ダイヤモンドは、切削機器の先端や摩耗につよいコーティング材料として、工学的に利用されています。このダイヤモンドの結晶に炭素以外の元素が僅かに混ざると、電気をとおすようになり、ついには電気抵抗がゼロになる超伝導ダイヤモンドにもなります。本研究室では、ダイヤモンドやグラファイトなどにいろいろな元素を混ぜ、機能性炭素化合物の作製とその物性に関する研究を実験的に行っています。

宝石として有名なダイヤモンドは、高い機械的強度や高い熱伝導率、そして電気をとおさない絶縁体としても有名です。地中深くの高い圧力環境と同じ環境で作成された人工ダイヤモンドは、切削機器の先端や摩耗につよいコーティング材料として、工学的に利用されています。このダイヤモンドの結晶に炭素以外の元素が僅かに混ざると、電気をとおすようになり、ついには電気抵抗がゼロになる超伝導ダイヤモンドにもなります。本研究室では、ダイヤモンドやグラファイトなどにいろいろな元素を混ぜ、機能性炭素化合物の作製とその物性に関する研究を実験的に行っています。

物性分野

松林 和幸 研究室

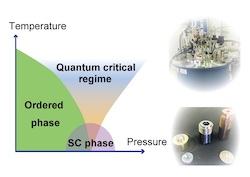

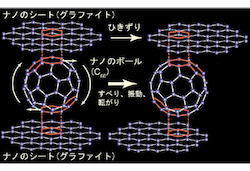

高圧力を用いた新規物性探索とその起源を探る

多数の電子がひしめき合って存在する物質中では、個々の電子が有する電荷、磁気および軌道の自由度に起因した多彩な協力現象が観測されます。本研究室では10万気圧級の高圧力、極低温、高磁場を複合的に制御した多重極限環境下において、電子系が織りなす新奇な現象を探索し、その起源の解明を目指した実験的研究を行っています。

多数の電子がひしめき合って存在する物質中では、個々の電子が有する電荷、磁気および軌道の自由度に起因した多彩な協力現象が観測されます。本研究室では10万気圧級の高圧力、極低温、高磁場を複合的に制御した多重極限環境下において、電子系が織りなす新奇な現象を探索し、その起源の解明を目指した実験的研究を行っています。

物性分野

村中 隆弘 研究室

新しい超伝導物質の開発

超伝導は、転移温度以下で磁石に反発(マイスナー効果)し、電気抵抗が無くなる不思議な現象です。超伝導物質は、電気抵抗がゼロになる特徴を活かすためにワイヤーに加工され、リニアモーターカーや医療用MRIなどに利用されています。本研究室では、曲げたり伸ばしたりしやすい性質をもった新しい超伝導物質を探し、転移温度の最高記録更新を目標としています。

超伝導は、転移温度以下で磁石に反発(マイスナー効果)し、電気抵抗が無くなる不思議な現象です。超伝導物質は、電気抵抗がゼロになる特徴を活かすためにワイヤーに加工され、リニアモーターカーや医療用MRIなどに利用されています。本研究室では、曲げたり伸ばしたりしやすい性質をもった新しい超伝導物質を探し、転移温度の最高記録更新を目標としています。

物性分野

池田 暁彦 研究室

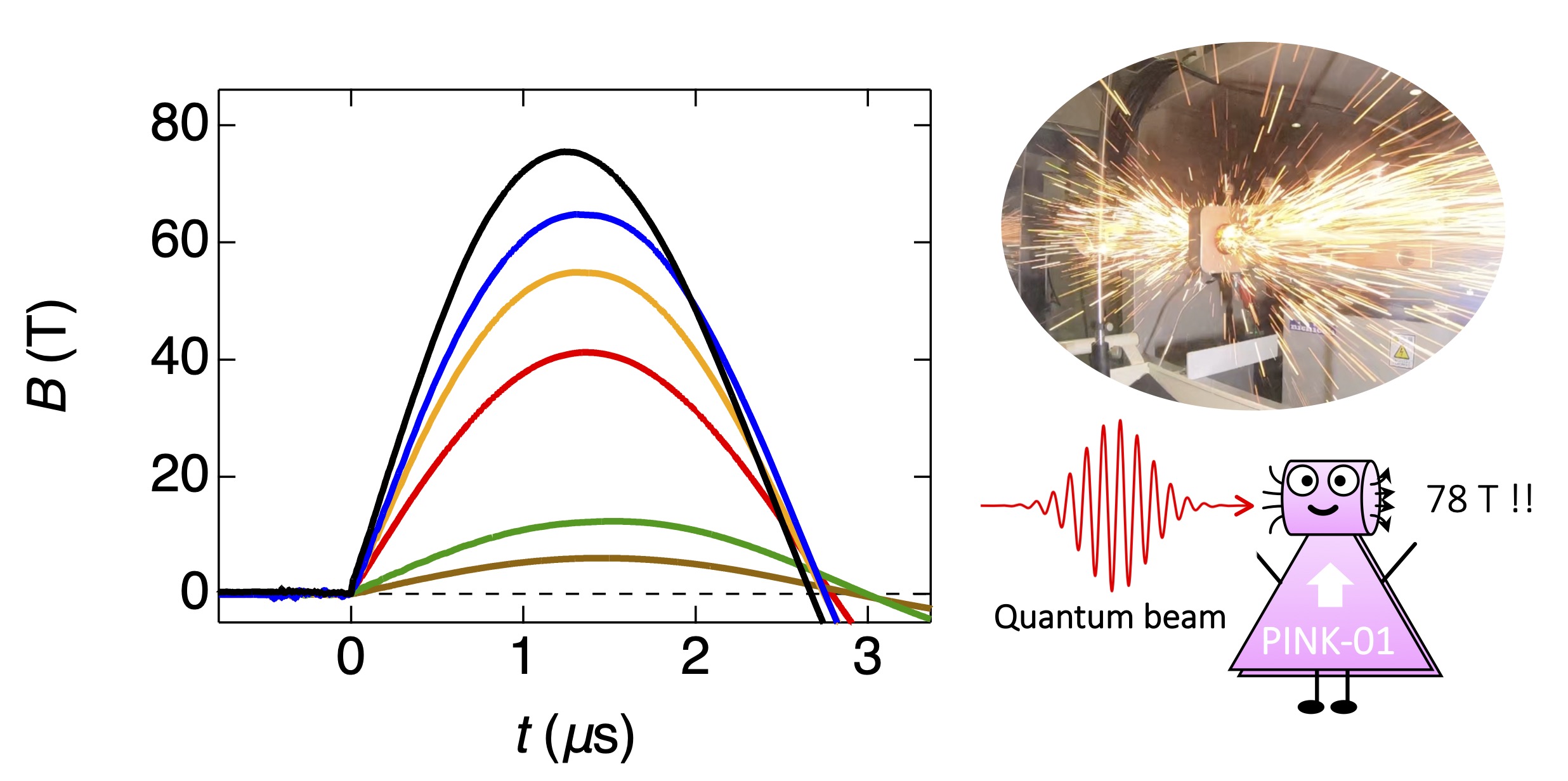

世界最強磁場中での量子物性探索とスピン格子結合の解明

ものすごい強い磁場をかけると物質の性質は驚くような変化を見せます。磁場が強いほどこれらの現象は未開拓で、ノーベル賞級の発見もあり得ます。当研究室ではスピンと格子の結合に着目しつつ、超強磁場における凝縮系創発物性を発見・解明することを目指しています。磁場の強さは世界最強レベルです。磁場が強すぎるとコイルが爆発しますが、そのようなエキサイティングなフロンティア領域で個性的でクリエイティブな研究を目指しています。

ものすごい強い磁場をかけると物質の性質は驚くような変化を見せます。磁場が強いほどこれらの現象は未開拓で、ノーベル賞級の発見もあり得ます。当研究室ではスピンと格子の結合に着目しつつ、超強磁場における凝縮系創発物性を発見・解明することを目指しています。磁場の強さは世界最強レベルです。磁場が強すぎるとコイルが爆発しますが、そのようなエキサイティングなフロンティア領域で個性的でクリエイティブな研究を目指しています。

原子・分子・光分野

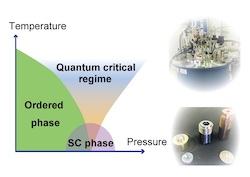

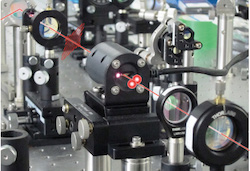

岩國 加奈 研究室

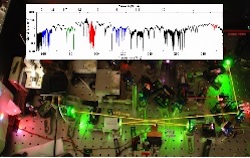

レーザーで見る分子の世界

分子分光実験は量子力学を初め、物理学に大きく貢献してきました。分子は振動・回転の自由度のため、多様性に富んだエネルギー構造を持っています。精密に制御されたレーザーを用いると、分子のエネルギー構造を詳細に調べることができ、これを利用して物理の未解決諸問題を検証することを目指しています。

分子分光実験は量子力学を初め、物理学に大きく貢献してきました。分子は振動・回転の自由度のため、多様性に富んだエネルギー構造を持っています。精密に制御されたレーザーを用いると、分子のエネルギー構造を詳細に調べることができ、これを利用して物理の未解決諸問題を検証することを目指しています。

原子・分子・光分野

岸本 哲夫 研究室

ボース・アインシュタイン凝縮体の連続的な生成法と量子センサー技術の開発

レーザー光などを用いて気体原子集団を冷却できるようになってから、1995 年にボース・アインシュタイン凝縮体(BEC)と呼ばれる絶対零度の原子集団が生成可能となりました。それ以降、このBECの物理に関する実験は多岐にわたって精力的に研究されています。本研究室では、いまだ実現されていない、絶対零度の世界の連続的生成法の開発や生成された量子気体を利用した量子センサー技術の開発を目指して研究を行っています。

レーザー光などを用いて気体原子集団を冷却できるようになってから、1995 年にボース・アインシュタイン凝縮体(BEC)と呼ばれる絶対零度の原子集団が生成可能となりました。それ以降、このBECの物理に関する実験は多岐にわたって精力的に研究されています。本研究室では、いまだ実現されていない、絶対零度の世界の連続的生成法の開発や生成された量子気体を利用した量子センサー技術の開発を目指して研究を行っています。

原子・分子・光分野

斎藤 弘樹 研究室

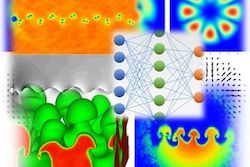

量子流体力学・人工知能技術の物理への応用

流体を超低温に冷やすと量子力学的な性質が顕著に現れ、不思議な振る舞いをする量子流体へと変貌します。私たちは量子流体に現れる新しい現象を数値計算によって研究しています。また、最近ニューラルネットワークを用いた人工知能技術が急速に進歩していますが、私たちはこの技術を物理学に応用する研究にも取り組んでいます。

流体を超低温に冷やすと量子力学的な性質が顕著に現れ、不思議な振る舞いをする量子流体へと変貌します。私たちは量子流体に現れる新しい現象を数値計算によって研究しています。また、最近ニューラルネットワークを用いた人工知能技術が急速に進歩していますが、私たちはこの技術を物理学に応用する研究にも取り組んでいます。

原子・分子・光分野

清水 亮介 研究室

光の粒のばらつきをどうやってコントロールするか

光は、電磁波のような波としての性質と、ひと粒ずつ数えられる光子(フォトン)としての性質をあわせ持っています。つまり光の強度を知るには、光の粒が何個入っているかと言い換えることができます。本研究室では、このフォトン数個程度の範囲内で光の粒のばらつきをコントロールして、光の新しい利用方法を開発しようという研究に取り組んでいます。

光は、電磁波のような波としての性質と、ひと粒ずつ数えられる光子(フォトン)としての性質をあわせ持っています。つまり光の強度を知るには、光の粒が何個入っているかと言い換えることができます。本研究室では、このフォトン数個程度の範囲内で光の粒のばらつきをコントロールして、光の新しい利用方法を開発しようという研究に取り組んでいます。

原子・分子・光分野

丹治 はるか 研究室

冷たい原子と光の粒で量子の世界を操る

絶対に破られない暗号や従来の限界を超えた精密な計測などの未来の技術にとって不可欠なのが、ミクロな世界(量子の世界)を自在に操ることです。量子の世界では、物質が波の性質を示したり、一つのものが同時に二箇所に存在し得たりするなど、日常的な感覚とはかけ離れた不思議な現象が起こります。私たちは冷たい原子と光を使ってこのような不思議な量子の世界を自在に操ることを目指しています。

絶対に破られない暗号や従来の限界を超えた精密な計測などの未来の技術にとって不可欠なのが、ミクロな世界(量子の世界)を自在に操ることです。量子の世界では、物質が波の性質を示したり、一つのものが同時に二箇所に存在し得たりするなど、日常的な感覚とはかけ離れた不思議な現象が起こります。私たちは冷たい原子と光を使ってこのような不思議な量子の世界を自在に操ることを目指しています。

原子・分子・光分野

中川 賢一 研究室

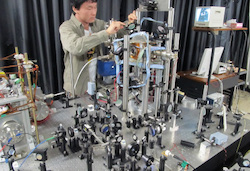

レーザー光を用いた極低温原子の操作

レーザー光を原子にあてるとその温度を絶対零度近くまで冷やすことができ、このような原子は波としての性質が現れ、光と同じように反射、干渉を起こすことができます。本研究室では、このような極低温原子をレーザーで生成および操作し、これを精密計測や量子情報に応用することを目指して研究を行っています。

レーザー光を原子にあてるとその温度を絶対零度近くまで冷やすことができ、このような原子は波としての性質が現れ、光と同じように反射、干渉を起こすことができます。本研究室では、このような極低温原子をレーザーで生成および操作し、これを精密計測や量子情報に応用することを目指して研究を行っています。

原子・分子・光分野

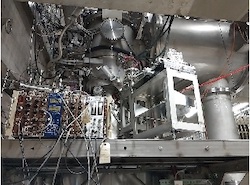

中村 信行 研究室

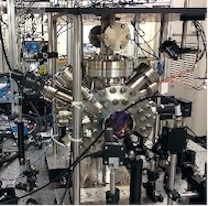

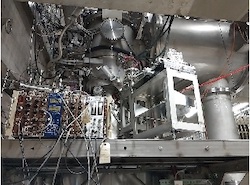

核融合から天文まで幅広く活躍する多価イオン

本研究室が研究しているのは、「多価イオン」です。聞き慣れない言葉ですが、核融合、天文、ナノテク、基礎物理、次世代光源など、様々な分野で活躍しています。これは地球上にはあまり存在しないため実際に作ることは困難なのですが、本研究室では世界有数の多価イオン生成装置を使って、ここでしかできない多価イオンの先端研究を行っています。

本研究室が研究しているのは、「多価イオン」です。聞き慣れない言葉ですが、核融合、天文、ナノテク、基礎物理、次世代光源など、様々な分野で活躍しています。これは地球上にはあまり存在しないため実際に作ることは困難なのですが、本研究室では世界有数の多価イオン生成装置を使って、ここでしかできない多価イオンの先端研究を行っています。

原子・分子・光分野

Nayak Kali Prasanna 研究室

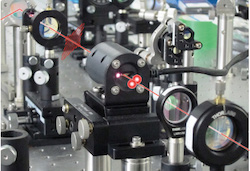

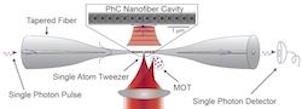

フォトニクス結晶ナノファイバによる光/原子相互作用の制御

我々は、フェムト秒レーザー加工によりナノファイバー(光の波長よりも小さい直径を有するテーパ光ファイバ)のフォトニック結晶共振器を作製し、その近傍に光トラップされた単一の原子とファイバーガイド単一光子との結合状態を研究します。このようなシステムは、将来の量子ネットワークのビルディングブロックを形成することができます。

我々は、フェムト秒レーザー加工によりナノファイバー(光の波長よりも小さい直径を有するテーパ光ファイバ)のフォトニック結晶共振器を作製し、その近傍に光トラップされた単一の原子とファイバーガイド単一光子との結合状態を研究します。このようなシステムは、将来の量子ネットワークのビルディングブロックを形成することができます。

原子・分子・光分野

宮本 洋子 研究室

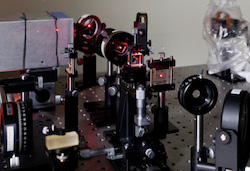

光による情報処理と最先端の光計測の研究

本研究室では、光による情報処理や物体計測を研究しています。光は電磁波の一種で、振幅(電場や磁場の値の振れ幅)、位相(振幅の山や谷のタイミング)、偏光状態(電場や磁場の振動方向の偏り)によって特徴づけられます。この三つを正確に測ったり自由に制御したりすることで、光の特色を生かした新しい技術や機能を生み出すことを目指します。

本研究室では、光による情報処理や物体計測を研究しています。光は電磁波の一種で、振幅(電場や磁場の値の振れ幅)、位相(振幅の山や谷のタイミング)、偏光状態(電場や磁場の振動方向の偏り)によって特徴づけられます。この三つを正確に測ったり自由に制御したりすることで、光の特色を生かした新しい技術や機能を生み出すことを目指します。

原子・分子・光分野

森下 亨 研究室

アト秒領域の超高速原子・分子ダイナミクスの理論

原子や分子の中では、原子核の周りを電子が百アト秒(1京分の1秒) 程度の周期で動いています。原子・分子内の超高速電子を、高強度レーザーを使ってどうやって観測したり制御したりするかを理論的に調べています。 解析理論、モデル構築、高精度数値計算によって理論体系を 構築し、国内外の実験グループと協力して究極の物質制御を目指しています。

原子や分子の中では、原子核の周りを電子が百アト秒(1京分の1秒) 程度の周期で動いています。原子・分子内の超高速電子を、高強度レーザーを使ってどうやって観測したり制御したりするかを理論的に調べています。 解析理論、モデル構築、高精度数値計算によって理論体系を 構築し、国内外の実験グループと協力して究極の物質制御を目指しています。

原子・分子・光分野

森永 実 研究室

原子の波を用いた光学の世界

レーザーを用いて原子の運動状態を制御し、非常に低速な原子線を作ると原子の波動性があらわになります。この技術を用いて従来の光によるホログラフィー・干渉などの波動光学技術の原子波による置き換えを行っていますが、よく知られた角速度・加速度センサの高感度化・微細化への応用以外にも、光の干渉計では測れなかった時空の歪み成分の測定法なども模索しています。

レーザーを用いて原子の運動状態を制御し、非常に低速な原子線を作ると原子の波動性があらわになります。この技術を用いて従来の光によるホログラフィー・干渉などの波動光学技術の原子波による置き換えを行っていますが、よく知られた角速度・加速度センサの高感度化・微細化への応用以外にも、光の干渉計では測れなかった時空の歪み成分の測定法なども模索しています。

原子・分子・光分野

遠藤 晋平 研究室

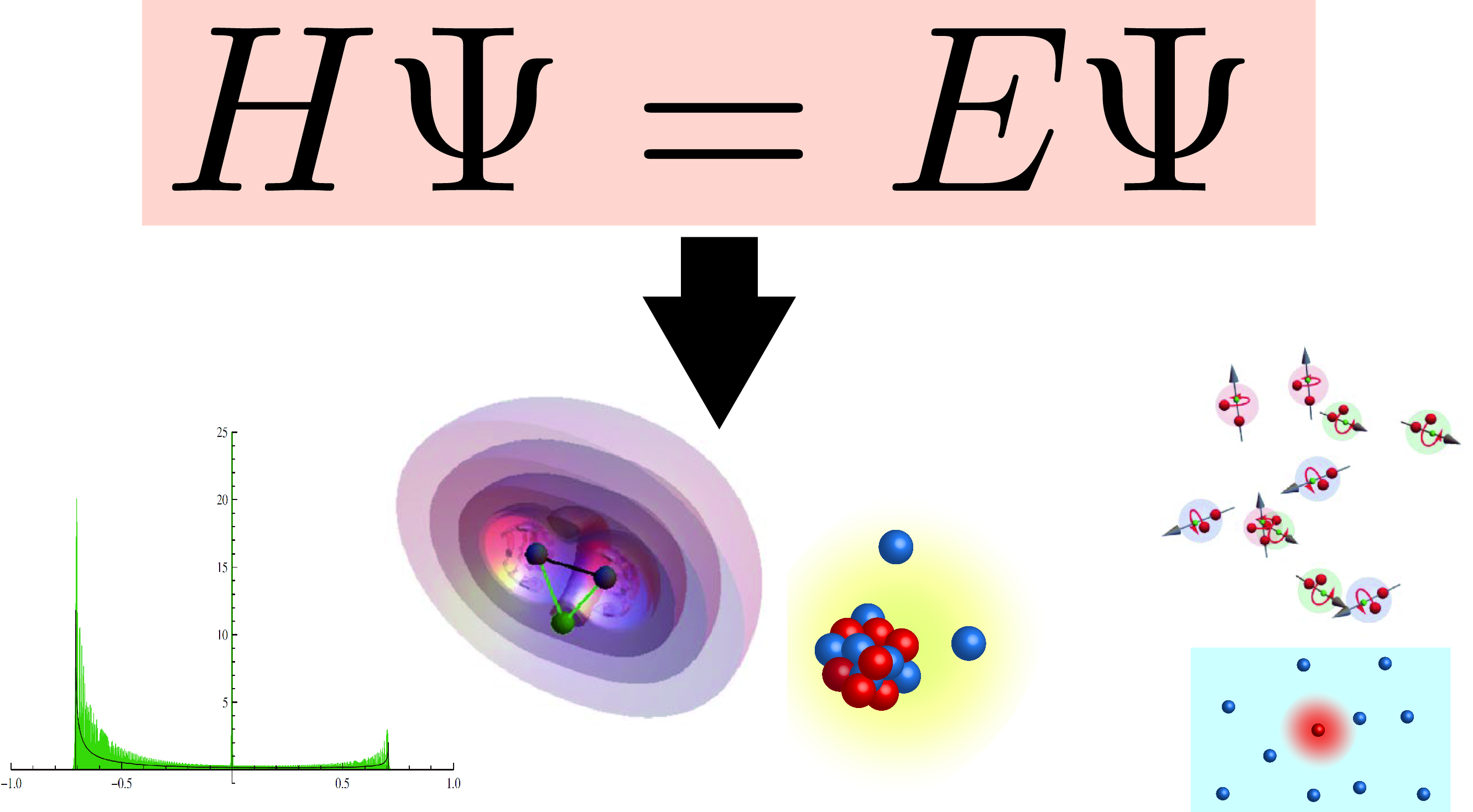

冷却原子や原子核を量子力学で探る理論研究

ミクロな世界で粒子は波として振舞い、量子力学が物の動きを記述します。本研究室では、量子力学に従って動くミクロな粒子がどんな面白い挙動をするのか理論的に探っています。特に1個、2個、3個、等の少数粒子による量子少数多体問題に、数式を使ったり、コンピュータシミュレーションを使ったりして取り組んでいます。極低温の原子気体や、さらにミクロな原子核の世界を探り、量子の世界の普遍的な物理法則を理解することを目指しています。

ミクロな世界で粒子は波として振舞い、量子力学が物の動きを記述します。本研究室では、量子力学に従って動くミクロな粒子がどんな面白い挙動をするのか理論的に探っています。特に1個、2個、3個、等の少数粒子による量子少数多体問題に、数式を使ったり、コンピュータシミュレーションを使ったりして取り組んでいます。極低温の原子気体や、さらにミクロな原子核の世界を探り、量子の世界の普遍的な物理法則を理解することを目指しています。

原子や分子など、多数の要素の集まりが見せる集団での振る舞いは多彩で、典型例として磁性や超伝導をはじめとする相転移現象があります。このような多体現象をミクロな基本原理から解析し、理解するのが統計物理学です。本研究室では相転移現象を理解するために、「非平衡緩和法」と呼ばれる研究方法をメインとして、統計物理学的な理論研究を進めています。

原子や分子など、多数の要素の集まりが見せる集団での振る舞いは多彩で、典型例として磁性や超伝導をはじめとする相転移現象があります。このような多体現象をミクロな基本原理から解析し、理解するのが統計物理学です。本研究室では相転移現象を理解するために、「非平衡緩和法」と呼ばれる研究方法をメインとして、統計物理学的な理論研究を進めています。 本研究室ではカーボン・シリコン素材を組み合わせて、摩擦をゼロの極限まで小さくする超潤滑分子機械(分子ベアリング)や、それとは逆に摩擦を必要な大きさに保つシステムを設計する研究を進めています。計算機シミュレーションで内外の実験グループの測定結果を検証、予測すると同時に、物理・化学・生物といった分野の枠にとらわれずに究極のエコシステムである生命の謎に迫ります。

本研究室ではカーボン・シリコン素材を組み合わせて、摩擦をゼロの極限まで小さくする超潤滑分子機械(分子ベアリング)や、それとは逆に摩擦を必要な大きさに保つシステムを設計する研究を進めています。計算機シミュレーションで内外の実験グループの測定結果を検証、予測すると同時に、物理・化学・生物といった分野の枠にとらわれずに究極のエコシステムである生命の謎に迫ります。

多数の電子がひしめき合って存在する物質中では、個々の電子が有する電荷、磁気および軌道の自由度に起因した多彩な協力現象が観測されます。本研究室では10万気圧級の高圧力、極低温、高磁場を複合的に制御した多重極限環境下において、電子系が織りなす新奇な現象を探索し、その起源の解明を目指した実験的研究を行っています。

多数の電子がひしめき合って存在する物質中では、個々の電子が有する電荷、磁気および軌道の自由度に起因した多彩な協力現象が観測されます。本研究室では10万気圧級の高圧力、極低温、高磁場を複合的に制御した多重極限環境下において、電子系が織りなす新奇な現象を探索し、その起源の解明を目指した実験的研究を行っています。

分子分光実験は量子力学を初め、物理学に大きく貢献してきました。分子は振動・回転の自由度のため、多様性に富んだエネルギー構造を持っています。精密に制御されたレーザーを用いると、分子のエネルギー構造を詳細に調べることができ、これを利用して物理の未解決諸問題を検証することを目指しています。

分子分光実験は量子力学を初め、物理学に大きく貢献してきました。分子は振動・回転の自由度のため、多様性に富んだエネルギー構造を持っています。精密に制御されたレーザーを用いると、分子のエネルギー構造を詳細に調べることができ、これを利用して物理の未解決諸問題を検証することを目指しています。

光は、電磁波のような波としての性質と、ひと粒ずつ数えられる光子(フォトン)としての性質をあわせ持っています。つまり光の強度を知るには、光の粒が何個入っているかと言い換えることができます。本研究室では、このフォトン数個程度の範囲内で光の粒のばらつきをコントロールして、光の新しい利用方法を開発しようという研究に取り組んでいます。

光は、電磁波のような波としての性質と、ひと粒ずつ数えられる光子(フォトン)としての性質をあわせ持っています。つまり光の強度を知るには、光の粒が何個入っているかと言い換えることができます。本研究室では、このフォトン数個程度の範囲内で光の粒のばらつきをコントロールして、光の新しい利用方法を開発しようという研究に取り組んでいます。

本研究室が研究しているのは、「多価イオン」です。聞き慣れない言葉ですが、核融合、天文、ナノテク、基礎物理、次世代光源など、様々な分野で活躍しています。これは地球上にはあまり存在しないため実際に作ることは困難なのですが、本研究室では世界有数の多価イオン生成装置を使って、ここでしかできない多価イオンの先端研究を行っています。

本研究室が研究しているのは、「多価イオン」です。聞き慣れない言葉ですが、核融合、天文、ナノテク、基礎物理、次世代光源など、様々な分野で活躍しています。これは地球上にはあまり存在しないため実際に作ることは困難なのですが、本研究室では世界有数の多価イオン生成装置を使って、ここでしかできない多価イオンの先端研究を行っています。

原子や分子の中では、原子核の周りを電子が百アト秒(1京分の1秒) 程度の周期で動いています。原子・分子内の超高速電子を、高強度レーザーを使ってどうやって観測したり制御したりするかを理論的に調べています。 解析理論、モデル構築、高精度数値計算によって理論体系を 構築し、国内外の実験グループと協力して究極の物質制御を目指しています。

原子や分子の中では、原子核の周りを電子が百アト秒(1京分の1秒) 程度の周期で動いています。原子・分子内の超高速電子を、高強度レーザーを使ってどうやって観測したり制御したりするかを理論的に調べています。 解析理論、モデル構築、高精度数値計算によって理論体系を 構築し、国内外の実験グループと協力して究極の物質制御を目指しています。